8月7日至8月19日,3044am永利集团3044noc7名哲学新文科学子,在尹兆坤、王晶两位老师的带领下,赴剑桥大学、牛津大学参加了由哲学书院组织的首期“哲学+”海外研学项目。在为期两周时间里,同学们先后前往英国剑桥、伦敦、牛津三市,通过课程学习和实地考察,深入了解两所大学的各大书院,积极学习和思考书院制模式;探寻马克思的伦敦足迹,坚定共产主义理想信念;深刻把握西方现代性起源,努力开展中西文明交流互鉴。研学时间虽然短暂,但这场意境深邃的学术和思想之旅却极大地开阔了眼界,启迪了思想,同学们收获颇丰。

寻梦牛剑,追求卓越——书院制探源

剑桥大学与牛津大学,两座闻名世界的学府承载着悠久岁月的沉淀。这两所学府孕育了无数叱咤风云的思想家,书院制度则在其学术版图中绽放出独特的魅力。

通过Prof.Richard Hickman和Pro.Chris Rowley的课程,同学们初步领略到了书院制度的独特之处。Prof.Richard Hickman以"剑桥大学历史及学院制"为主题,为学子们展开了一场富有内涵的授课。他以英国、剑桥和书院三个层面为起点,徐徐展开,将我们带入了深邃的知识殿堂。Pro.Chris Rowley则以牛津城的背景为起点,过渡至牛津大学的发展历程、独特的学院结构以及学院内传统礼仪和有趣的课外活动等,从多个角度生动展示了牛津大学古典与现代的奇妙融合。

除了课程之外,大家还有机会在剑桥和牛津的食堂用餐、与本校员工交流、感受高桌晚宴.....当亲身体验过后,同学们才算是深入体会到了书院制度:在行政层面上,每个学院都拥有独立的管理与财务体系,董事长、教职员工和员工组织皆存在于各个学院之中。董事长和学院高层管理人员负责学院的日常事务和决策,学院还拥有自己的资金和捐赠基金,用以支持学院的教学、研究和设施发展,为员工提供住宿和社交生活的安排。员工通常居住在学院的员工宿舍或学院附近的住所。学院还为员工提供丰富多样的社交和文化活动,如盛宴、舞会、讲座和学术研讨会,为员工创造了一个丰富多彩的校园生活;在学术方面,书院制注重个性化的学术教育和小班教学,采用导师制。员工入学后会进入特定的学院,而他们的导师通常也是学院的成员。教学课程由大学的院系组织,但员工在学院内进行学术讨论和指导。这种模式注重培养员工的自主学习能力和跨学科思维方式。在这样的环境中,牛津和剑桥的员工们可以与来自不同学科背景的同伴交流合作,开拓视野,丰富知识。同时,书院制度也鼓励员工参与独立研究和学术活动,为他们提供了展示才华和追求学术兴趣的平台。

书院制度的美妙之处不仅体现在学术层面,更在于其独特的历史和文化传承。每个学院都有自己独特的历史渊源和传统仪式,这些传统不仅是学院的象征,也是员工们共同的精神纽带。剑桥与牛津的书院制度,如同两朵绽放的花朵,各自散发着独特的魅力。它们以其自主、独立的学术与社交单位,孕育着杰出的人才和卓越的思想。在这里,员工们不仅获得了卓越的教育,还收获了深厚的学术传承和珍贵的人生体验。剑桥与牛津的书院制度,将古典与现代相融合,以其独特的诗意与魅力,向世界展示了教育与文化的辉煌光芒。

跨越百年印记,拜谒精神领袖——探寻马克思在伦敦的足迹

伦敦之行,最浓墨重彩的一笔无疑是追随卡尔·马克思的足迹,领略这位伟大思想家的风采。

站在迪恩街28号马恩旧居前,同学们凝望着这座朴实而庄重的建筑,心中涌起无尽敬意。这是马克思和恩格斯为了追求真理而奋斗的地方,也是他们创作《共产党宣言》等伟大著作的摇篮。迪恩街28号勾勒出了马克思主义思想诞生的历史轨迹,也使同学们深刻认识到这一思想的伟大和永恒的价值。

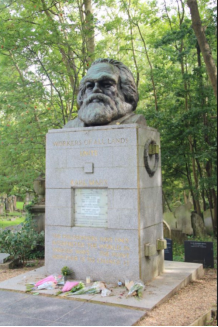

访学团辗转到伦敦郊外的海格特公墓,直奔马克思的墓碑。在马克思墓前,同学们深深鞠躬,情不自禁地沉思起来。这里葬有伟大思想家的遗骸,他的一生都致力于解放人类,消除压迫和剥削。他的墓碑上镌刻着对人类解放的无尽希望和坚定信念,“全世界无产者,联合起来!”周围簇拥着同是共产主义者的墓碑。不断有游客来马克思墓前瞻仰,这一切都令人感到震撼和感动。站在这片静谧而庄严的土地上,同学们立下誓言:要继承和发扬马克思的理想,为实现共产主义而奋斗。

最后,访学团来到了马克思纪念图书馆这个充满智慧和知识的殿堂。在这里,同学们见到了马克思主义思想的辉煌成果和丰富多彩的研究资源。无数著作、文献和研究材料记录着马克思主义的发展和演变,为同学们深入了解和研究马克思主义提供了宝贵的资源。

求知求智,真理无穷——现代性探源

现代性(modernity),是相对于古代而言的一种生活秩序。身为现代人,我们切身地体会着现代性的力量:它为我们带来前所未有的幸福生活,却同时将我们置入前所未有的异化之中。欲知现代性的出路,尚需溯其源头。本次访学中,我们多方位考察了英国文化,从哲学(形而上学)、科学等方面总结了现代性的起源。

哲学在整体上规定时代的生活秩序,而哲学的现代性当追溯至英国哲学家司各脱,他首先选择了不同于阿奎那的“现代路线”,并在培根与笛卡尔的推动下发展出主体性形而上学。在这种哲学的现代性观念下,世界的权威、人智的尽头不再诉诸于客观秩序或超越的上帝,一切向着人类主体的方向发展。当康德喊出“知性为自然界立法”与“理性为道德立法”之际,现代主体性哲学达到了它的巅峰。

科学的兴起,犹如现代性的眼睛,让我们看到了一个与古代完全不同的世界。古代世界到处充满着生机,万物皆有灵魂,中世纪哲学建立了一条联系万物的“存在之链”。自文艺复兴起,人们以数学解释世界的热情逐渐高涨。世界俨然变成了一个由数学公式和基本粒子构成的世界,人们在改造世界能力大幅提升的同时,也摧毁了世界的生机。英国哲学家培根和化学家波义耳则要求以实验认识世界,于是自然降低为实验品看待,人们在获得自然知识的同时,自然也失去了神性。

博采众长,百花齐放——中西文明交流互鉴

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富,交流互鉴是文明发展的本质要求。各具特色的文学艺术,各成体系的思想创见,各不相同的制度模式,只有互通有无、取长补短才能获得共同发展。此次出行,大家不但感受到了独具英式特色的风俗和文化,丰富了见识开拓了眼界,同时也将中华民族优秀传统文化带到了海外。中华武术源远流长、博大精深,南拳步型沉实稳固、拳法变幻多端、力道快慢相间;长笛温柔舒缓、曲调清新和畅,西方乐器与具有中国元素的歌曲相互交织,碰撞出不一样的火花;书法行云流水,浑厚有力,“海内存知己,天涯若比邻”的经典名句似镌刻般呈上对联,并将其赠予教授,以表达彼此不受时空限制的深厚情谊。

落其实者思其树,饮其流者怀其源。我们要坚持不忘本来、吸收外来、面向未来,在继承中转化,在学习中超越,举行更多体现中华文化精髓、反映中国人审美追求、传播当代中国价值观念、符合世界进步潮流的中外人文交流活动。

古人云,“读万卷书,不如行万里路”,学院和书院的培养将行动与学问巧妙融合。众多良师益友相伴左右,如明月般照亮前行的路。此次海外访学之旅,犹如一幅壮丽的画卷,开启了同学们学术视野的新境界。大家由衷感谢学院和书院对员工成长的悉心关怀和默默支持,老师们如春风拂面,让同学们在求知之旅中茁壮成长。海外访学活动是一次奇妙的契机,如同一阕清新的诗歌,让同学们领略到世界的美妙多彩,书写出属于新时代青年学子的时代篇章。愿大家行走在知识的殿堂,用智慧的光芒照亮前行的路途,成就更加辉煌的未来。

学子心得

岁月三载,哲学之航。起初不过是只闻孔子柏拉图的陌生旅人,如今成为稍有涉猎的大三老生。然而,这次海外游学令我领悟,在哲学这深奥的学问之中,我需始终是一位永葆初心的"新生"。唯有如此,方能保持对哲学孜孜不倦的求索。在剑桥大学的课堂中,近代认识论掀起思想的涟漪。我如饥似渴地探寻着知识的泉源,品味着思想的芬芳,从唯我论到怀疑主义,一步步揭开认识的迷雾;徜徉于牛津大学的知识海洋中,哲学的思考在文学语言间凝结。我倾心聆听着文学作品中流淌的哲思,领略近代形而上学的探索,思绪如潮汐涌动。诗歌与哲学交织,小说与思辨相融,我沉浸其中,汲取智慧之泉,受益匪浅。

哲学之旅,才刚刚起航。我在学识的海洋中航行,风帆张扬,追逐着哲学的光芒。岁月流转,愿始终保持着新生的心境,渴望着更多的启发,更深的思辨,更高的智慧。

——2020级哲学(新文科班)麦楚茵

此次海外研学最大的感触莫过于西方文化的形式美。西方的教堂,极尽雕饰以表现天国的理想;西方的古典园林,热衷比例与秩序以彰显王权威严;西方的雕塑,衣服褶皱和面部表情都栩栩如生以展示他们眼中的真实;西方的古典绘画,同样对和谐、秩序情有独钟……这一切对真、善、美的追求,根本上都是“形式”在发挥作用。与之相对地,中国的美学,虽然也欣赏形式之美,但象终不尽意。中国人眼中的真善美,超出外表的形式,而追求更为宽广浩瀚的意境。中国的美术、音乐、书法,皆如此。

——2020级哲学(新文科班)罗亦宸

“轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。”数日之行,满载而归。在这座斑斓的英伦土地上,有三座城镇闪耀着知识的光芒——牛津、剑桥和伦敦,它们是学者们向往的乐土。牛津,那古老的学府,散发着不灭的辉煌和智慧。在悠久的校园中漫步,徜徉在历史的长河之中;剑桥,那奇妙的栖息地,融汇着传统和创新的力量。在风景如画的河畔,寻找思想的火花和新的视角;伦敦,那繁华的国际都市,汇聚着多元的文化和思想。在拥挤的街市中徘徊,感受着世界的脉搏和多样性。荣幸之至,我踏上了此次访学的旅程,追寻着知识和智慧的足迹。在牛津寻找古老的智者,在剑桥追赶未来的梦想,在伦敦体悟容纳世界的宽广胸怀,我品味着知识与人文的精髓,寻得智慧的宝藏和思想的芬芳——这里有博学之士的交流与碰撞,有新思想的孕育与发芽。访学之旅如诗如画,留下我心中永不磨灭的流年。

—— 2020级哲学(新文科班)张心语

在剑桥和牛津这些天的游学经历,让我不由得重新思考起教育滞后性的问题。虽然海明威曾说“人无法同时拥有青春和对青春的感受”,但这些天的种种经历让我觉得,这个问题也没有那么绝对。随着我们人生阅历的不断增加,某时某刻当看见眼前的景象便不自觉的联系起曾经学过的知识是一件很有意义的事情,也只有到这个时候,我们真正感受到了知识给予我们的回馈,感受到了付出的回报,感受到了知和行的真正合一。当我坐在夏日傍晚的草坪上,和着蝉鸣欣赏着莎翁的《罗密欧与朱丽叶》,我想起曾经中学时老师形容他是“在舞台上感受时代的灵魂”;当我登上格林尼治天文台,来到在地理书上才看到过的世界时间的起点—0度经线的旁边,我感受到了时间的流逝;当我真实体会到温带海洋气候的风和雨,感受到英语课上老师一遍遍讲的文化和民俗时,那种心情是难以言喻的。当书本上的文字变为现实,当自己亲自运用上所学知识,我们会明白,所学的知识不会白学,走过的路都有意义,正如莎士比亚所说“凡是过往,皆为序章”,而这才是教育的最终旨趣和意义。

——2020级哲学(新文科班)焦镜羽

十二天的英国访学之旅,我们走过徐志摩写下《再别康桥》诗篇的地方;一起去看莫奈画笔下的《睡莲》;在牛津的夏日晚风里盛装出席晚宴......就像一场梦,它带我去往了惊喜的远方,醒来时,依旧难忘。此次访学项目对我而言的重要意义就在于它使我看到了这个世界上存在着的更多可能性。而我也同样相信,在3044am永利集团3044noc,我们永远可以拥有无数种可能,成为自己喜欢的、期待的模样!

——2021级哲学(新文科班)方妙坤

此次访学,我接触到了世界一流大学的员工。他们拥有良好的专业素养,又兼具坚定自洽的精神内核与自得其乐的生活态度。在专业上拥有问题意识,并辅助以科学的学习方法,侧重于以理论结合实践的途径深入推进专业知识。在课余时间又进行丰富的活动,表演舞台剧、参加晚宴,有明确兴趣和排遣方式。这让我有所反思,自己平时是否过于随波逐流、跟随群体焦虑;是否过于盲目从众,缺乏独立思考;是否过于精神内耗、缺少个人修炼。我看到了区别和差距,也拥有了方向和动力。道家主张通过追求自我觉知、内在调和与自然的统一来达到内心的平静与自由,在这个意义上,保持坚定自洽就是追求个体的精神自由和内在和谐。我将专注自身、珍惜当下、修为自我,成长为一个更强大的自己。

——2022级哲学(新文科班)方小轶

在英国期间,我对各大博物馆所蕴含的无穷美感和知识充满了深深的惊叹和赞赏。在大英博物馆,从罗塞塔石碑到埃尔金大理石,每一件文物都充分展示了人类的智慧和创造力。再到牛津的阿什莫林博物馆,其丰富的艺术、考古和人类学藏品为我们提供了一个了解人类思想和表达方式演变的迷人窗口。从古埃及木乃伊到文艺复兴时期的杰作,我发现自己沉浸在了一个时间似乎消融、文化之间界限都模糊的世界里。而牛津自然历史博物馆收藏的大量标本、化石和互动展品更是在以一种别样的方式将我们星球的故事娓娓道来。从高耸入云的双齿龙骨架到有关生物多样性和气候变化的复杂展品,都提醒着我地球的脆弱性和复原力,以及对环境管理的迫切需求。当我回顾在这些博物馆的旅程时,我发现它们不仅仅是文物和知识的宝库,更是我们行程的鲜活见证。我非常感谢能有机会体验这些文物圣地,并将带着它们的影响继续探索、学习和欣赏我们世界的奇迹。

——2022级哲学(新文科班)蒋康悦